Landmenge (Hektar) – bei Gründung/bei Umsiedlung

Zu Beginn: 7447 Deßjatinen (ca. 9000 Hektar) (Kern, A. 1976, S. 13)

Vor der Umsiedlung 1940: 5000 Hektar (Kern, A. 1976, S. 172)

Bedeutung des Namens

Der Name „Arzis“ wurde durch eine Obrigkeitsverordnung festgelegt, um an den Sieg der Verbündeten über Napoleon bei der Schlacht von Arcis in Frankreich am 20./21. März 1814 zu erinnern. Die ursprüngliche Bezeichnung der Kolonie war „Johanneshort“ (Ziebart, A. 1966, S. 14).

Lokalisierung

Damals: Die Kolonie lag im südlichen Bessarabien, in der Nähe der Flüsse Kogälnik und Tschaga. Sie war ursprünglich eine trockene Steppe, die durch die Wassermengen der beiden Flüsse geprägt war (Kern, A. 1976, S. 172).

Heute: Das Gebiet gehört heute zur Ukraine, genauer zur Region Odessa, und Arzis liegt ca. 100 km nordwestlich von Odessa.

Gründerfamilien

Die ersten Siedler kamen in zwei Gruppen aus verschiedenen Regionen des Königreichs Polen.

- Die erste Gruppe bestand aus 82 Familien, die aus dem Bezirk Marienwerder, Stadtbezirk Kulm, unter der Führung von Baron Wittenheim kamen.

- Die zweite Gruppe stammte aus der Provinz Kalisch, Stadtbezirk Konin, unter der Führung eines Gouverneurs aus Kalisch. Diese Familien waren ursprünglich Weiterwanderer und hatten bereits zweimal ihre Staatszugehörigkeit gewechselt, bevor sie sich in Bessarabien niederließen (Kern, A. 1976, S. 172).

Downloads

Liste der ersten Kolonisten

DownloadEinwohner

1930: 1.686 Deutsche / 1.265 Andere

1940: 1.789 Deutsche / 1.222 Andere (Website)

1940 Gesamtbevölkerung: 3.011 Personen (Website)

Anzahl der Familien Umsiedlung

Ungefähr 124 Familien bei der Gründung und vermutlich auch bei der Umsiedlung, was jedoch keine endgültige Zahl darstellt (Kern, A. 1976, S. 13).

Karte

Besonderheiten der Kolonie

- Arzis hatte eine bedeutende Rolle im Wirtschaftsleben der Region, vor allem durch den wöchentlichen Markt, der der größte in Südbessarabien war.

- Es gab große landwirtschaftliche Entwicklungen nach der Bekämpfung von Pest und Cholera in den Jahren 1829 und 1831.

- Ab 1915 förderte die Eisenbahnverbindung die wirtschaftliche Entwicklung erheblich.

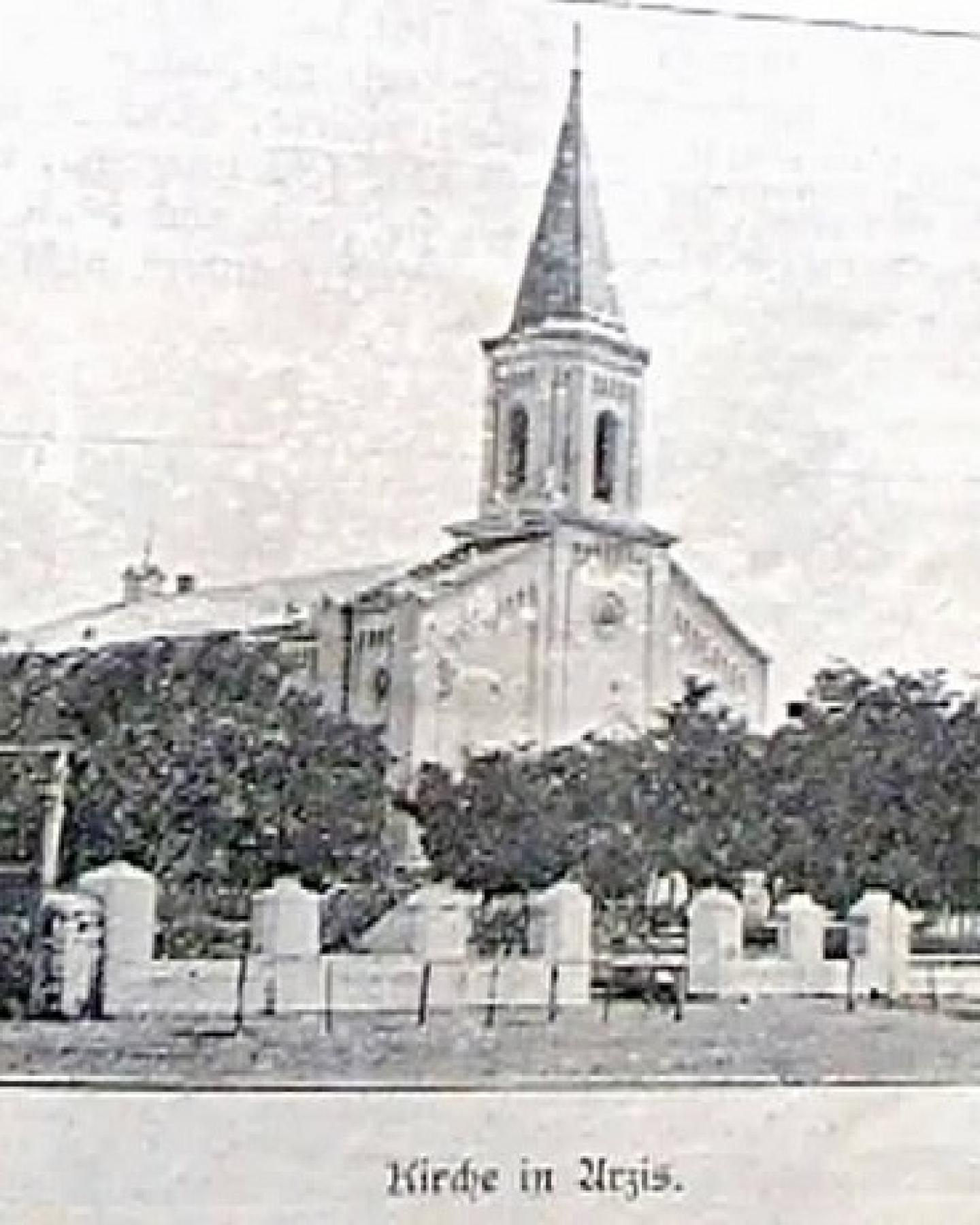

- Die Kolonie hatte eine gute kirchliche Struktur, mit einer ersten Kirche von 1838 und einer größeren Kirche 1880, die Platz für 800 Personen bot.

- Es gab eine starke schulische Entwicklung, beginnend mit der ersten Schule 1834 bis hin zu einem sechsklassigen Schulgebäude im Jahr 1930 (KERN, A. 1976, ZIEBART, A. 1966).

Glaubensrichtung

Evangelisch (Evangelisch-Lutherisch) – Die ersten Siedler waren alle evangelischen Bekenntnisses.

Hauptbeschäftigung

Die Hauptbeschäftigung der Bevölkerung war die Landwirtschaft, insbesondere Ackerbau und Weinbau. Später entwickelten sich auch handwerkliche und industrielle Tätigkeiten, vor allem nach dem Eisenbahnbau.

Historie

„Wo die Wasser des Kogälnik und der Tschaga zusammenstoßen", wurde 1816/17 die Kolonie Nummer vierzehn gegründet. Dieser Satz ist diktiert unter dem Eindruck der für eine trockene Steppe ungewöhnlichen Ereignisse von Wassersnot. Es war in der Tat eine Not, die der „Zusammenstoß" der Wassermassen des Kogälnik und der Tschaga fast alljährlich verursachten. Von Leipzig aus wälzte sich der über die Ufer getretene Kogälnik, Eisschollen, Balken, Stroh- und Maisstengelschober auf dem Rücken tragend, durch das mit Tosen und Geschrei erfüllte Tal, Arzis zu, wo von Klöstitz her die Tschaga wie ein reißender Gebirgsstrom, aber viel breiter und gefährlicher, ihre Wassermassen in steigender Gewalt heranwälzte.

Die Wassersnot, die viele Gemeinden traf und in Arzis die größten Ausmaße annahm, verlor erst im Jahre 1914 mit dem Bau der Eisenbahn Leipzig-Akkerman ihre Schrecken. Der Bahndamm staute die Wassermassen, die, unter der massiven Eisenbahnbrücke in „ihrer Wut" gemildert, abflossen.

Den Namen Arzis erhielt die Gemeinde durch Obrigkeitsverordnung zur Erinnerung an den Sieg der Verbündeten Mächte über Napoleon bei Arcis in Frankreich (20. und 21. März 1814).

Nach dem Bericht von 1848 kamen die Einwanderer in zwei Gruppen nach Arzis. Die erste mit zweiundachtzig Familien kam aus dem Königreich Polen, Bezirk Marienwerder, Stadtbezirk Kulm, unter der Führung von Baron Wittenheim aus Thorn, die zweite aus der Provinz Kalisch, Stadtbezirk Konin. Hier war der Führer der Gouverneur aus Kalisch. Die Einwanderer, alle evangelischen Bekenntnisses, waren eigentlich Weiterwanderer, denn sie waren nach dem Siebenjährigen Krieg und den Teilungen Polens nach dem Osten gezogen, wechselten hier zweimal die Staatszugehörigkeit, und zogen dann endgültig nach Bessarabien. In den Notunterkünften in Bessarabien sank ihnen der Mut. Er wurde auch nicht hoffnungsfroher, als sie auf dem zugeteilten Land ankamen und von den pro Familie zugewiesenen 60 Desjatinen zunächst nur 30 Desjatinen und erst nach acht Jahren die restlichen 30 Desjatinen erhielten. Dabei hatte jeder Wirt 34,5 Kopeken Prozesskosten zu zahlen. Die meisten waren ohnehin von Haus aus arm. Das zugeteilte Land war strichweise salpetrig („hitzig") und „aschig". Da die Siedlung am Rande des Landstückes lag, waren die Felder weit vom Dorfe entfernt. Eine Flurbereinigung ist vielleicht aus diesen Gründen in Arzis nie zustandegekommen.

Es ging in der Landwirtschaft nur langsam aufwärts. Die Ansiedlerhütten aus Lehm und Strohgeflecht machten nur langsam den mit Rohr gedeckten Steinhäusern, Kronshäusern, Platz, obwohl in der Nachbarkolonie Brienne Steine genug vorhanden waren. - Im Jahre 1824 wurde der großen Entfernungen wegen (10 Kilometer) ein Drittel des Landes mit Zustimmung der Behörde abgeteilt und darauf die Kolonie Neu-Arzis gegründet. Einundvierzig Familien zogen ab.

Es ist'bezeichnend, dass der wirtschaftliche Aufschwung erst mit der inneren Erneuerung der Ansiedler eintrat. Diese erfolgte nach del furchtbaren Heimsuchungen durch Pest 1829 und Cholera 1831, Der Pest fielen 1829 hundertachtzig Menschen zum Opfer, der Cholera zweiundachtzig.

Das Fürsorgeamt drängte auf Wald-, Obst- und Rebenanpflanzungen, und Arzis stellte sich wegen der Bodenlage darauf ein, Die Ernten waren gut, und die Qualität der Früchte und des Weines ebenfalls.

Von den zweiundachtzig Häusern waren 1848 schon sechzig aus Steinen gebaut. Die 1832 zugezogenen Schwaben (sieben Familien) stellten wahrscheinlich die Handwerker und die späteren Industriellen (nach Ziebart). Die „Alt-Arziser" besaßen 4290 Deßjatinen (5362,80 Hektar) Land. Fleiß und Sparsamkeit führten 1898 zum Kauf von 660 Deßjatinen fruchtbaren Landes auf der „Bulgarensteppe", die weit bessere Ernten brachte.

Arzis hatte wie Tarutino und Sarata den wirtschaftlichen Vorteil, dass hier die wöchentlichen Märkte stattfanden. Es war der größte in ganz Südbessarabien.

Im Jahre 1838 wurde die erste Kirche eingeweiht. Bis dahin hielt man in Bauernhäusern Gottesdienste ab. 1880 wurde die uns allen bekannte Kirche erbaut, ein geräumiger Bau mit Elementen des romanischen Baustils. Sie hatte 900 Sitzplätze und verursachte einen beträchtlichen Geldaufwand. Eine mächtige Orgel, von der Firma Sauer, Frankfurt an der Oder, zwei kostbare Kronleuchter, ein schönes Altarbild aus Mosaik des zum Himmel auffahrenden Heilandes sowie ein kostbares Abendmahlsgerät gehörten zu der reichen Innenausstattung. Drei schwere Kirchenglocken ließen ihren feierlichen Klang bis in die letzten Häuser des drei Kilometer langen Dorfes hören. Der Pastor wohnte bis 1831 in einer Privatwohnung. In diesem Jahre wurde das erste Pastorat erbaut, ihm folgte 1844 ein größerer Bau, der 1892 erweitert wurde und seinem Zwecke bis zur Umsiedlung 1940 diente. Im Jahre 1886 wurde in Arzis die Männerabteilung des Sarataer Alexander-Asyls erbaut und 1940 erweitert.

Auch für Schulen wurde eifrig gebaut. Der Unterricht wurde in der Anfangszeit in Bauernhäusern abgehalten. 1834 wurde die erste Schule errichtet und schon 1842 durch eine größere mit einer Lehrerwohnung ersetzt. 1859 wurde das ganze Gebäude in zwei große Klassenräume umgesteltet und für die Lehrer je eine Wohnung erbaut.

Ein weiteres stattliches Gebäude wurde 1891 mit einer großen Schulklasse und der Küsterwohnung auf dem Platz der alten Kirche errichtet. — Kurz vor dem Ersten Weltkriege ist das alte Schulhaus in eine dreiklassige Schule umgewandelt worden. Das stetige Wachstum der Gemeinde führte im Jahre 1930 zu dem Beschluss, in der Mitte des Dorfes ein sechsklassiges Schulgebäude zu errichten. Die Kirchengemeinde trug die Baulast, die politische Gemeinde gab einen Zuschuss. Insgesamt waren 1940 in Arzis siebzehn Lehrer tätig, dabei hatten die anderen Konfessionen, die orthodoxe und mosaische, ihre eigene Schule. Außerdem bestand in Arzis die Bauernschule mit Lehrgängen für Jungbauern und Jungbäuerinnen in den Räumen des ehemaligen Gebietsamtes. Auch das Deutsche Haus des Sport- und Bildungsvereins ist in den dreißiger Jahren unter der Mithilfe der Kirchengemeinde gebaut worden. In der fast ununterbrochenen Bautätigkeit haben die Vordermänner in Arzis mit Tatkraft und Weitblick, voran Jakob Klett, keine Opfer an Zeit und Mitteln gescheut.

Nach der Kartei festgestellte Verluste unter den Zivilpersonen (Stand vom 31. Dezember 1964)

Verschleppte: 25

Auf der Flucht und in der Verschleppung Verstorbene: 30

Quelle: Heimatbuch der Bessarabiendeutschen, Pastor Albert Kern, S. 172-181

Downloads

Geschichte von Arzis

Literatur/Referenzen

Kern, A. (1976): Heimatbuch der Bessarabiendeutschen

Ziebart, A. (1966): Arzis Bessarabien: Blick auf 150 Jahre Kolonistenleben und -schicksal 1816-1966. Ludwigsburg.

Weitere Literatur

175 Jahre 1816 Arzis 1991, Arcis sur Aube 20.März 1814, Arzis Bessarabien 1816, Arzis Ukraine 1991

Witt, A. (1931): Kurzgefasste Chronik der Kolonie Alt-Arzis. Kreise Akkermann (Cetatea-Alba) Bessarabien. (Hrsg.) Christian Fiess (1987)

Ziebart, S. (2016): Wir in Arzis. Teil der blauen Serie. „Noch sind die Spuren nicht verweht“