Landmenge (Hektar) – bei Gründung/bei Umsiedlung

- 1816: 8449 Deßjatinen (circa 912,5 Hektar)

- 1940: 9320 Deßjatinen (circa 996 Hektar) KERN, A. 1976, S. 13 & 263ff.

Bedeutung des Namens

Der Name „Beresina“ wurde nach der Niederlage Napoleons an der Beresina im Jahr 1812 gewählt, um an den dramatischen Rückzug und die entscheidende Schlacht zu erinnern. Zuvor nannten die Moldauer das Dorf „Rotunda“, was „rundes Dorf“ bedeutet, aufgrund der zentralen Platzierung der Kirchen, Schulen und des Rathauses. Quelle: BECKER, J. 1967, S. 27 und KERN, A. 1976, S. 267ff.

Lokalisierung

Damals: In Bessarabien, heute in der südlichen Ukraine, nahe dem Ort Tarutino.

Gründerfamilien

137 Familien gründeten die Kolonie. 72 Familien stammten aus Württemberg und 65 Familien aus Preußen (insbesondere aus Polen, Baden, Bayern, Mecklenburg und anderen deutschen Regionen).(Becker, J. 1967, S. 27)

Downloads

Liste der ersten Kolonisten von Beresina

DownloadEinwohner

1930: 2.396 Deutsche / 392 Andere

1940: 2.653 Deutsche / 314 Andere

Quelle: Website und KERN, A. 1976, S. 263ff.

Anzahl der Familien Umsiedlung

137 Familien (ursprünglich bei Gründung), vor der Umsiedlung 1940 waren es etwa 2.653 Deutsche und 314 Nichtdeutsche.

Quelle: Kern A. 1976, S. 263ff.

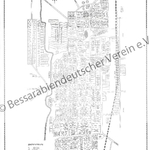

Karte

Besonderheiten der Kolonie

- Beresina war eine Kronsgemeinde bei der Gründung.

- Das Dorf war rechteckig angelegt und hatte eine zentrale Struktur mit drei Hauptstraßen und sechs Querstraßen, in deren Mitte sich Kirche, Schule und Rathaus befanden.

- Das wirtschaftliche Leben war geprägt von Ackerbau, Weinbau und Viehzucht, später auch intensiver Milchwirtschaft.

- Das Dorf wuchs durch den Bau der Eisenbahn und die Ansiedlung von Geschäften um 1914.

- Ein weiterer Wald wurde 1934 gepflanzt.

- Missernten und Krankheiten (wie Cholera 1831 & 1855) haben die Geschichte der Kolonie begleitet.

- Beresina war von der deutschen evangelischen Kirche geprägt, die bis 1930 über mehrere Bildungs- und Versammlungsstätten verfügte. Quelle: KERN, A. 1976, S. 267ff., 263ff.

Dominante Sprache und Mundart

Die dominante Sprache war Deutsch, mit einer spezifischen deutschen Mundart, die sich aus den Ursprungsgebieten der Siedler, wie Württemberg und Preußen, ableitete. Quelle: BECKER, J. 1967, S. 27

Glaubensrichtung

Evangelisch, im kirchlichen Umfeld der evangelischen Kirche des Kirchspiels Klöstitz. Quelle: KERN, A. 1976, S. 263ff.

Hauptbeschäftigung

Die hauptsächliche wirtschaftliche Tätigkeit war der Ackerbau und Weinbau. Im späteren Verlauf gewann die Viehzucht und vor allem die Milchwirtschaft durch verbesserte Rassenzucht an Bedeutung.Quelle: KERN, A. 1976, S. 267ff.

Historie

Beresina erinnert von der Anlage her, wie auch Klöstitz, an eine mittelalterliche Stadt. Der älteste und historisch wichtige Teil der Stadt ist der Markt oder Ring. Auch in Beresina ist das so: „Das Dorf ist rechteckig mit drei Haupt- oder Längsstraßen und sechs Querstraßen angelegt." Die Kirche, die alte und neue Schule wie auch die Kanzlei bilden dabei ein Viereck, den „Ring". Auf die Frage: „Wo gesch na?", hat man früher geantwortet: „Uff dr Reng" (nach Schneider). Es waren nur noch die Garten-, Mühl- und Bahnhofstraße, die später zu der ursprünglichen Planung hinzukamen.

Völlig neu ist, dass die Gemeinde wohl wie alle Kronsgemeinden bei der Gründung 1816 mit einem Landquantum (8449 Desjatinen) ausgestattet, dass dieses aber erst 1871 in Wirtschaften (138,75 Wirtschaften zu je 60,9 Desjatinen) aufgeteilt wurde und dass die Gemeinde das Land bis 1888 nur „mit dem Recht der Nutznießung" besaß (G. Schneider). Erst von da an galt es als Eigentum, und es sollte dafür bis 1930 eine Abschlagszahlung von 4804 Rubel 49 Kopeken jährlich an den Staat entrichtet werden. Doch dieser Charakter der Vorläufigkeit kam den Siedlern vielleicht nicht so sehr zum Bewusstsein, weil der Staat außer den Beihilfen zum Hausbau noch 165 Rubel als Unterstützung auf Rechnung der Kronsschulden an jede Familie zahlte, und somit ein besserer Start zur Einrichtung einer auf weite Sicht geplanten Wirtschaft gegeben war.

Mit primitiven Mitteln, aber mit Eifer und Sparsamkeit wurde der „hitzige" Acker unter den Holzpflug genommen, die Gärten um die Häuser angelegt; die Obst- und Weinberganlagen außerhalb des Dorfes folgten. Den „alten Sorten", die in Beresina einen vorzüglichen Wein brachten, folgten, nachdem die Anlagen wegen Reblausbefall „ausgehauen" werden mussten, die auf wilde Unterlagen aufgepfropften edlen Rebensorten. Der Weinbau brachte eine gute Einnahme. In Beresina wurde im wesentlichen Ackerbau und Weinbau betrieben. Die Viehzucht spielte zunächst nur für den Fleischmarkt eine Rolle, bis sie um die Jahrhundertwende durch Heranzucht besserer Rassen und intensive Milchwirtschaft mehr und mehr an Bedeutung gewann. Die Nähe des Wochenmarktes in Tarutino war für den Absatz und die dort gezahlten guten Preise von großer Bedeutung.

Die Auswanderer stammten aus Württemberg (72 Familien) und aus Polen (65 Familien).

Im Jahre 1842 wurden auf der östlichen Seite 24 Desjatinen Wald angelegt, in der Hauptsache mit Akazien. Ein zweiter Wald wurde etwa hundert Jahre später, 1934, auf der westlichen Seite angepflanzt. Schöne Obstgärten zierten die westliche Seite des Oberdorfes und das südwestliche Ende des Unterdorfes; diese hatten in dem tiefer liegenden Gelände genug Feuchtigkeit. Auch Gemüsegärten, hier wie in anderen deutschen Siedlungen Bessarabiens hauptsächlich von Bulgaren und erst viel später von einem Teil der Deutschen betrieben, brachten einen guten Ertrag.

Die Entwicklung der Gemeinde war wie in anderen Muttergemeinden durch die Missernten gehemmt, so in den Jahren 1832 und 1833, in welchen der Futtermangel auch zu Verlusten an Vieh führte, Vollkommene Missernten brachten die Jahre 1854, 1867, 1899 und 1904.

In einer Gemeinde, die in diesem ganzen Zeitraum reine Agrargemeinde war, fielen die Missjahre besonders schwer ins Gewicht. Aber auch. die Russisch-Türkischen Kriege haben die Gemeinde durch die ständigen Einquartierungen und Fronleistungen belastet.

Aber noch viel schlimmer waren die im Gefolge dieser Kriege eingeschleppten Epidemien: die Cholera wütete 1831 und 1855 in der Gemeinde, an der allein 1855 hundertsechs männliche, und hundertneun weibliche Personen erkrankten; es starben daran vierundachtzig Gemeindeglieder

Eine entscheidende Wendung in der Entwicklung der Gemeinde Beresina trat ein im Jahre 1914 durch den Bau der Eisenbahn Leipzig-Akkerman. Es ist nicht auszurechnen, was diese Tatsache für die Gemeinde bedeutete; nun konnten die landwirtschaftlichen Erzeugnisse am Bahnhof verladen werden. Dadurch wurde Zeit und Arbeit gespart und der Beförderungspreis blieb in der Tasche der Bauern. Ferner siedelte sich um den Bahnhof ein Geschäft nach dem anderen an.

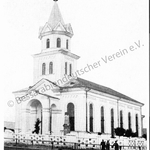

Unser Blick aber richtet sich auf eine Quelle der Kraft, die zum wahren Segen einer Gemeinde führt: auf die Kirche und auf die Schule. Wir gehen auf den Ring und sehen die Werke, die aus dem Glauben der Väter geschaffen worden sind: die Kirche, in den Jahren 1889 bis 1891 aus Kalkstein erbaut, hatte 750 Sitzplätze, eine Walker-Orgel, drei Glocken und war immer wieder liebevoll renoviert worden. Ihre Vorgängerin war auf demselben Platz ein 1835 erbautes Bethaus.

Gegenüber der Kirche stand das alte Schulhaus mit Küsterwohnung, erbaut 1859. Nördlich der Kirche wurde 1895/96 eine neue Schule erbaut, sie wurde 1922 auf drei und 1930 auf vier Klassenräume mit Lehrerzimmer erweitert. Die Dorfkanzlei, erbaut in den Jahren 1870 bis 1872, schließt das Zentrum der Gemeinde ab.

Seit 1842 gehört Beresina als Hauptgemeinde zum Kirchspiel Klöstitz. Das kirchliche Leben war immer sehr rege. Nicht nur die pastoralen, auch die Lesegottesdienste des Küsterlehrers waren sehr gut besucht.

Auch in geselliger Hinsicht geschah manches, ohne Zweifel durch Einfluss, der von Klöstitz und Tarutino ausging. Doch geschah alles im Rahmen einer geordneten, sittlich und geistig disziplinierten Gemeinde. Der Berichterstatter, der Lehrer und Küster von echtem Schrot und Korn, G. Schneider, schließt seinen Gemeindebericht mit den Worten: „So war trotz vieler, zum Teil katastrophaler Rückschläge und Widerstände das Dorf und die Gemeinde durch Fleiß und Ausdauer in stetem wirtschaftlichem Wachstum und Aufstieg begriffen bis zu dem nie geahnten und einschneidenden Ereignis der Umsiedlung im Oktober 1940."

Nach der Kartei festgestellte Verluste unter den Zivilpersonen (Stand vorn 31. Dezember 1964)

Verschleppte: 16

Auf der Flucht und in der Verschleppung Verstorbene: 15

Quelle: Heimatbuch der Bessarabiendeutschen, Pastor Albert Kern, S. 267 - 271

Downloads

Geschichte von Beresina

Literatur/Referenzen

Kern, A. (1976): Heimatbuch der Bessarabiendeutschen

Becker, J. (1967): Beresina – eine bessarabiendeutsche Gemeinde. (Hrsg.) Verlag Eduard Krug. Bietigheim

Weitere Literatur

Höger, E. (1989): 175 Jahre Borodino. 1814 bis 1989. Borodino und Neu-Borodino (Bessarabien). (Hrsg.) Geiger-Verlag. Horb am Neckar