Bedeutung des Namens

Deutscher Name 1940: Katlebug

Amtlicher Name 1940 / 1995: Catlabug / Catlabug

Gründungsjahr: 1895

Volkszählung 1930: 382 Deutsche

Einwohner 1940: 390 Deutsche / 3 Andere

Geschichte von 1814-1940

Geschichte nach 1940

Kontakte

Dorfplan

Liste der ersten Kolonisten

Literatur zum Dorf

Lokalisierung

erloschen, Ukraine

Einwohner

Volkszählung 1930: 382 Deutsche

Einwohner 1940: 390 Deutsche / 3 Andere

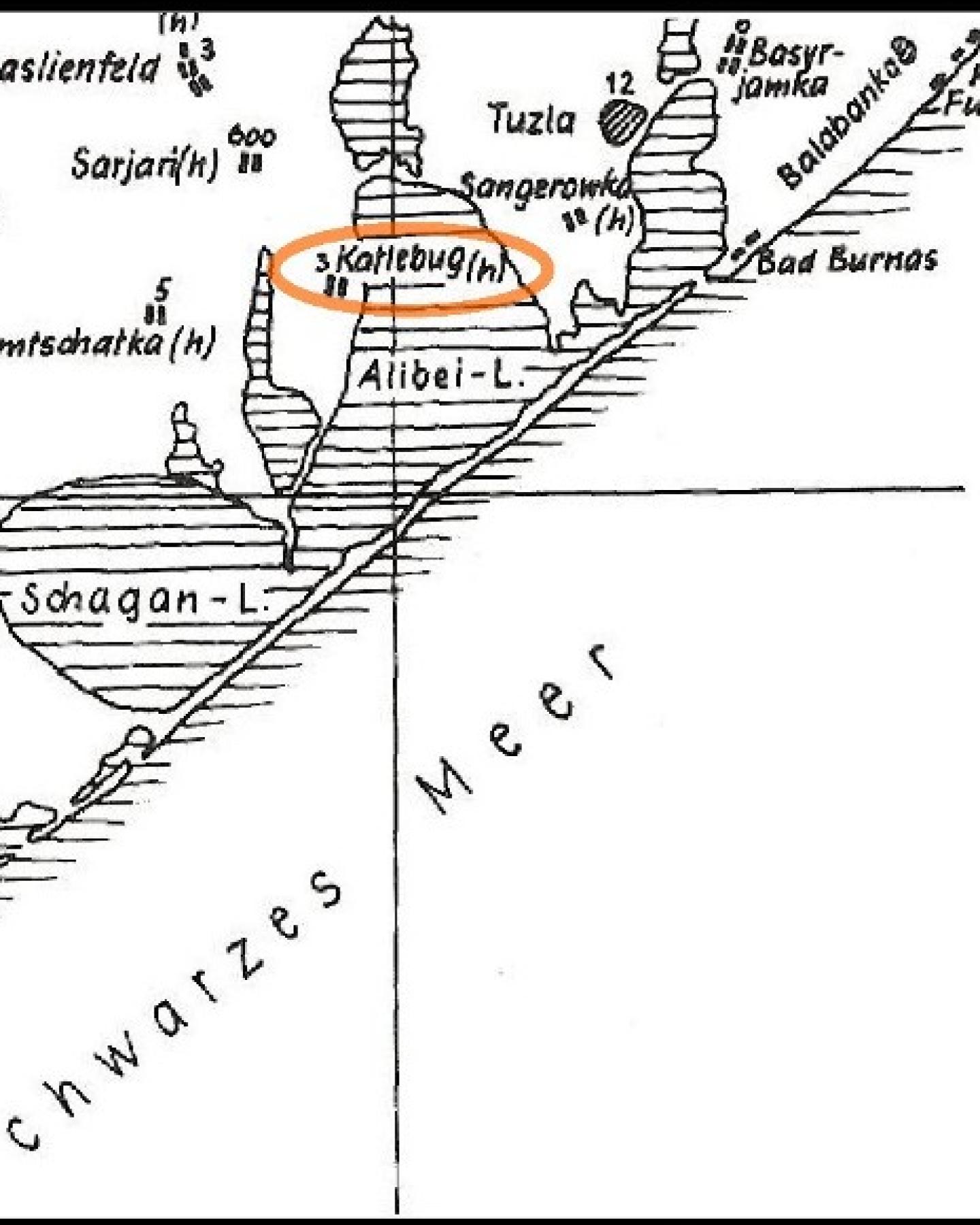

Karte

Glaubensrichtung

In den ersten Jahren wurde Katlebug kirchlich von Kischinew aus versorgt. Die letzten Pastoren vor Anschluss an das Kirchspiel Posttal 1906 waren Propst Faltin und Pastor Gutkewitsch.

Zu den Lehrern, die zugleich Lesegottesdienste hielten, zählten Hans Baisch (Sarata), Johann Rüb (Gnadental), Immanuel Radke (Brienne), Immanuel Rasch (Arzis), Adolf Weißpfennig (Neu-Posttal), Otto Krause, Adolf Ziebart und Gustav Ziebart (Arzis), Oskar Veygel (Sarata) und Albert Gäßler (Sarata).

Katlebug zählt zu den Gemeinden, die im Zuge des Zweiten Weltkrieges die größten Opfer an Menschenleben bringen mussten: jeder zehnte Bewohner blieb auf dem Kriegsschauplatz: 390 Bewohner, 42 Gefallene und Vermisste, 0 Verschleppte, 8 auf der Flucht und in der Verschleppung Verstorbene.

Historie

Zwanzig Familien aus Neufall verkauften das dortige Pachtland an drei armenische Landkäufer und fanden keine Pachtmöglichkeiten mehr. Die Familien waren gezwungen, sich anderwärts zu orientieren; dies war der Anlass für die Gründung Katlebugs.

Sieben Familien stammten ursprünglich aus Dennewitz, sieben weitere aus Teplitz, drei aus Gnadental, eine aus Brienne, eine aus Sarata und eine aus dem Gouvernement Cherson.

Notgedrungen wandten diese Familien sich an den Kolonisator Gottfried Schulz. Dieser wiederum kontaktierte den Vertreter der Regierung in Odessa, da sich die Ländereien nördlich des Schwarzen Meeres vom Tuzla Liman bis zum Liman Borissowka in der Hand der russischen Regierung befanden und pachtete anschließend auf neun Jahre das 1748 Desjatinen große Landdreieck zwischen dem Liman Ali-Bey und zwei kleineren Seen.

Im ersten Drittel der Pachtzeit wurden 3,25 Rubel pro Desjatine erhoben.

Je nach Vermögen teilten die zwanzig Familien das Land zu 50 bis 150 Desjatinen unter sich auf (nur eine Familie wünschte 10 Desjatinen).

Demnach waren die hier ansässigen Bauern durchschnittlich groß; einige sehr reiche Familien, die sich hochgearbeitet hatten, gingen später in andere Tochtergemeinden, z.B. nach Basyrjamka und Andrejewka, wo die wirtschaftlichen Möglichkeiten noch besser waren.

Der Name des Dorfes geht vermutlich auf die türkische Zeit zurück.

Der Aufbau von Katlebug entsprach einem typischen Kolonistendorf; zu beiden Seiten der breiten Straße standen die sauber und wohnlich eingerichteten Häuser. Schwierig war die Trinkwasserversorgung, da es lediglich salziges Wasser gab, nach unzähligen Versuchen fand man jedoch trinkbares und die damit verbundene Existenzfrage war gelöst.

Durch Fleiß und Bescheidenheit erlebte die Gemeinde einen großen Aufschwung.

Ein schwerer Schlag traf das Dorf im Jahre 1912: das orthodoxe Kloster in Ismail erwarb 748 Hektar Land; so blieben lediglich 1000 Hektar Pachtland für Katlebug. Anstatt die verbliebene Landmenge käuflich zu erwerben, war man bereit, die verlorenen 748 Hektar zu überhöhtem Preis zurückzupachten.

1920 brach dann im Rahmen der Agrarreform das unabwendbare Schicksal herein und die einst reiche Pachtgemeinde glitt zur Hektargemeinde ab. Das übrige des bisherigen Pachtlandes wurde anderen Landlosen zugeteilt; damit wuchs die Gemeinde, aber auch ihre Sorgen.

Das Schulhaus in der Dorfmitte, das gleichzeitig als Bethaus genutzt wurde, war längst zu klein, so reservierte man um Zuge der Vergrößerung des Dorfes 1905/06 einen Platz für ein Gemeindezentrum mit Schule und Bethaus. 1909 erbaute man die Küsterwohnung auf jenem Platz, durch Uneinigkeiten kam es jedoch nicht zu dem Bau eines neuen Schul- und Bethauses. 1939 wurde der Rohbau des Bethauses aufgeführt, der jedoch unvollendet blieb. Man kaufte stattdessen ein geräumiges Bauernhaus.