Landmenge (Hektar) – bei Gründung/bei Umsiedlung

Beginn: 7.141 Hektar

Vor Umsiedlung 1940: 7.141 Hektar (Kern, A. (1976), S.13)

Bedeutung des Namens

Der Name „Paris“ wurde von der Zarenregierung gewählt, um den Sieg der verbündeten Mächte über Napoleon zu ehren. Zuvor hatte die Kolonie den rätselhaften Namen „Alecksüßwerth“, der dann umbenannt wurde. Der Name erinnert an den Sieg der Alliierten in der Nähe von Paris im Jahr 1814. (Kern, A. (1976), S.129ff.)

Lokalisierung

Paris lag in der historischen Region Bessarabien, im Kreis Akkerman, nahe der heutigen Grenze zur Ukraine und gehörte zum Wolost (Gebiet) Klöstiz. Heute befindet sich der Ort im Gebiet der Ukraine (nahe dem heutigen Izmail) und heißt Wesselyj Kut/Веселий Кут (Kern, A. (1976), S.129ff.).

Gründerfamilien

Die Siedler kamen hauptsächlich aus Gebieten des heutigen Polen, insbesondere aus der Region um Warschau und Kalisch. Ihre Vorfahren, Bauern aus Norddeutschland (Mecklenburg und Pommern) ließen sich dort Ende des 18. Jahrhunderts nieder. Im Jahre 1813 folgten sie dem Ruf von Zar Alexander I. und brachen nach

Bessarabien auf. Viele der ersten Siedler waren plattdeutsche Bauern, die das Land urbar machten. (Kern, A. (1976), S.129ff.)

Downloads

Liste der ersten Kolonisten

DownloadEinwohner

Einwohner 1930: 1607 Deutsche / 67 Andere

Einwohner 1940: 1614 Deutsche / 103 Andere

[Kern, A. 1976]

Anzahl der Familien Umsiedlung

119 Familien bei der Gründung; 1940 waren es deutlich mehr Familien, als die Bevölkerung wuchs. (Kern, A. (1976), S.13).

Karte

Besonderheiten der Kolonie

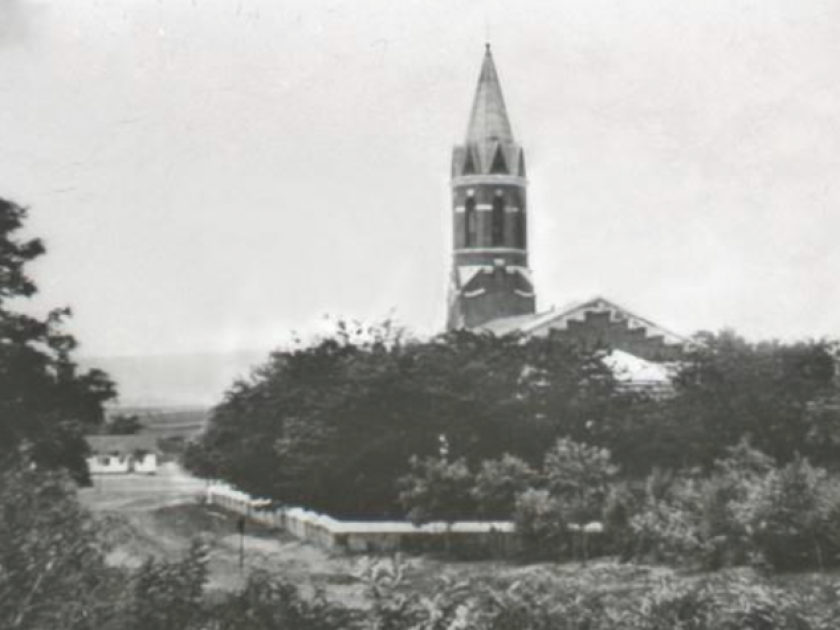

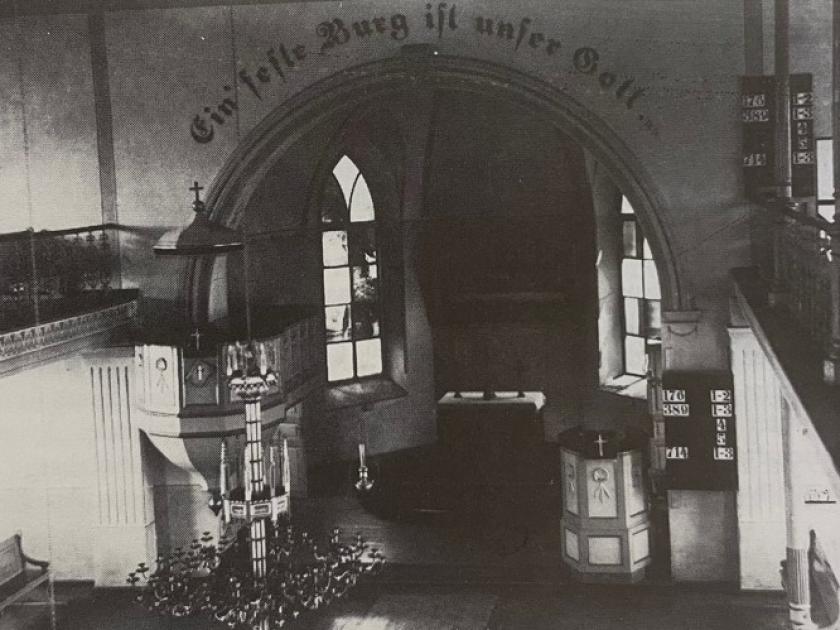

Paris war bekannt für seine gut erhaltene plattdeutsche Mundart und das Handwerk der Gabelmacherei, das in der Region weit verbreitet war. Auch der Weinbau war ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Paris erlebte eine besondere Entwicklung, als eine Bahnlinie von Leipzig nach Akkerman gebaut wurde (1913–1915), was die Region weiter erschloss. Die Kolonie war auch administrativ wichtig und hatte eine zentrale Poststation sowie während des Krieges eine wichtige Funktion für die deutschen Soldaten. Zudem war die Kirche „Steppendom“ ein zentrales Bauwerk der Kolonie.

Dominante Sprache und Mundart

Die dominante Sprache war Deutsch, wobei vor allem die plattdeutsche Mundart in Paris erhalten blieb. (Kern, A. (1976), S.129ff.)

Glaubensrichtung

Die Kolonie war überwiegend evangelisch-lutherisch. Die Kirchengemeinde spielte eine zentrale Rolle im sozialen Leben der Kolonie, und es wurde eine große Kirche gebaut, die 1904/05 eingeweiht wurde. (Kern, A. (1976), S.129ff.)

Hauptbeschäftigung

Die Hauptbeschäftigung war die Landwirtschaft, insbesondere der Anbau von Getreide und Wein. Darüber hinaus war das Handwerk der Gabelmacherei von großer Bedeutung, und Paris hatte einen regionalen Ruf für die Herstellung hochwertiger landwirtschaftlicher Werkzeuge. (Kern, A. (1976), S.129ff.)

Handel und Gewerbe

Die Landwirte fanden einen fruchtbaren Boden vor. Mais, Sonnenblumen, Rizinusbohnen und Sojabohnen waren die am häufigsten angebauten Pflanzen. Wein war anfänglich nur für den Eigenverbrauch angebaut worden. Später jedoch konnte dieser auch auf den Märkten in Arzis und Tarutino verkauft werden.

Weit über die Grenzen Bessarabiens waren die „Pariser Gabeln“ bekannt und beliebt. Diese „Pariser Gabel“ war komplett aus Eschen- oder Robinienholz bzw. Akazienholz hergestellt. Robinien (Robinia pseudoacacia) werden auch als Akazien bezeichnet.

Metallteile wurden dazu nicht verwendet. Ebenso fertigten die Pariser auch Rechen. Es gab hauptberufliche Gabelmacher, die ganzjährig arbeiteten, aber auch solche, die dadurch in der Winterzeit eine Nebenbeschäftigung fanden. Verkauft wurden die Gabeln meist über jüdische Händler und auf Märkten.

Anfänglich gab es Windmühlen und Rossmühlen. Rossmühlen sind halb in die Erde gebaut, damit die Pferde ebenerdig den Göpelbalken ziehen können.

In Paris befand sich die erste bekannte Ziegelei, die die Ziegel für die neue Kirche lieferte.

Es gab in Paris 72 Handwerker, davon 40 Betriebe, die nur von ihrem Gewerbe lebten.

Paris verfügte über mehrere Dorfläden, die zumeist von jüdischen Bewohnern geführt wurden. Um 1896 gab es auch schon einen Gemeindeladen mit Molkerei. 1926 wurde die Volksbank gegründet.

Das Vereinsleben ging meist mit den Kameradschaften Hand in Hand. Zu einer Kameradschaft gehörten in der Regel ein oder zwei Jahrgänge, die ihre eigenen Musikkapellen hatten. Auch bildete sich eine Fußballmannschaft.

Historie

Paris wurde 1816 als Kolonie Nr. 10 gegründet, erhielt später den Namen „Alecksuesswerth“ und wurde dann in „Paris“ umbenannt. Paris gehörte zum Wolost (Gebiet) Klöstiz. Die meisten der neuen Kolonisten kamen aus Polen, aus einem Dorf, das in der Nähe der Stadt Kalisch lag. Es waren Bauern aus Norddeutschland, die sich dort Ende des 18. Jahrhunderts niedergelassen hatten. Im Jahre 1813 folgten sie dem Ruf von Zar Alexander I. und brachen nach Bessarabien auf. Die Reise von Polen über Land war beschwerlich. Die Gruppen hatten keinen Führer und waren nur mit Reisedokumenten unterwegs, die ihnen von den russischen Behörden abgenommen wurden. Die Neuankömmlinge erhielten dann neue, oft fehlerhafte Dokumente. Dies erklärt auch, warum in den Listen der ersten Kolonisten die Ortsangabe der Herkunft fehlt und meist nur „Polen“ steht. Die Neuansiedler mussten sich beinahe zwei Jahre als Knechte und Arbeiter bei Familien in moldauischen Dörfern im Raum Bendery verdingen. Sie mussten warten, bis das Land vermessen und das Baumaterial beschafft war.

Paris war zweigeteilt. Die eine Hälfte des Ortes lag auf dem Berg, die andere im Tal. Paris hatte eine ca. vier Kilometer lange „Prachtstraße“, die an beiden Seiten mit je zwei Reihen Akazien- und Ahornbäumen besetzt war. Als Besonderheit von Paris galt, dass in dieser Gemeinde die plattdeutsche Mundart mehr als in anderen Gemeinden bewahrt wurde. Die Einwohner der schwäbischen Gemeinden bezeichneten die Pariser oft als Gelbfüßler und deren Sprache als „kaschubisch“. Die Pariser nannten dafür die schwäbischen Siedler auch „Blitz Schwoba“.

Umsiedlung

Ende September 1940 begann die Umsiedlung. In Bussen und Lastwagen wurden Kranke, ältere Mitbürger, Kinder und schwangere Frauen, sowie Mütter mit mehreren Kleinkindern zum Hafen Kilia gefahren. Am 2. Oktober 1940 verließ der erste Treck das Dorf.

Die Pariser wurden in verschiedenen Lagern im Umkreis von Dresden untergebracht. Dies waren u.a. Lager 90 und 92 in Dresden, Lager 87 in Seifersdorf, Lager 93 in Freital und Lager 94 in Dresden-Neustadt.

Die O-Fälle, also Ansiedler die im Osten angesiedelt werden sollten, brachte man ins Aussiedlerlager Waldhorst bei Łódź. Danach wurden die Familien zerstreut im Warthegau angesiedelt. Das war wohl so gewollt. Die meisten kamen in die Kreise Jarutschin, Kosten, Scharnikau, Eichenbrück, Grätz, Krotoschin und Lissa.

Damit endete die Dorfgemeinschaft Paris.

Downloads

Ortplan PDF

DownloadOrte

Kirche

Bahnhof

Kanzlei

Konsum

Bauernhof von Daniel Allmer

Friedhof

Schule

Küsterwohnung

Literatur/Referenzen

Kern, A. (1976): Heimatbuch der Bessarabiendeutschen

Weitere Literatur

Suckut, A. (1986): Paris in Bessarabien. Chronik der Gemeinde Paris und Neu-Paris in Bessarabien. (Hrsg.) Erschienen im Eigenverlag. Waiblingen-Hegnach.