200 Jahre Borodino 1814 – 2014

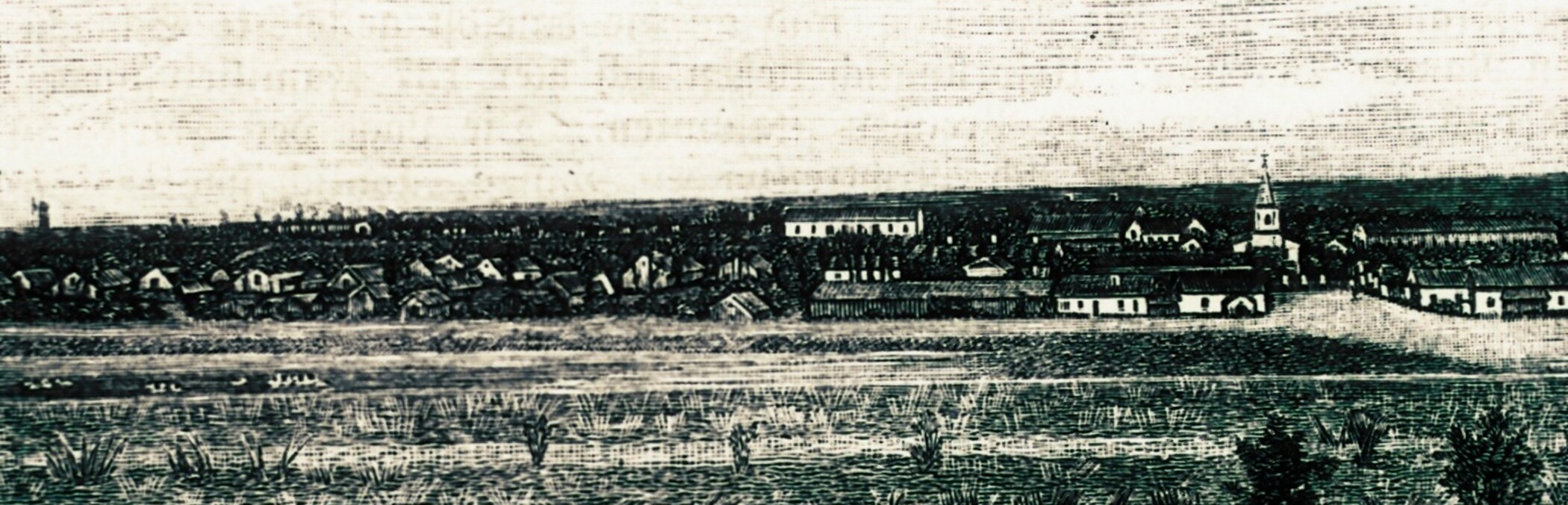

Archivbild IN 102863

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Tochterkolonie Mathildendorf grüßt die Mutterkolonie Borodino und wünscht ihr zum Jubiläum Gottes Segen, eine gute Weiterentwicklung als Industrie-Dorf. Unseren Freunden, den Bewohnern Friede, Glück, Erfolg und ein langes, gutes Leben. So oder so ähnliche Worte wären zur Feier herübergekommen, wenn wir 1940 nicht überraschend umgesiedelt worden wären, so überraschend, wie die Ansiedlung 1814 für die schon anwesenden Russen und Moldowaner kam. Mit den heutigen Bewohnern haben wir gemeinsam: Der Zar hatte gerufen. Deutsche, Russen und Bulgaren kamen, das Land zu besiedeln. Das Jubiläum haben sie auf den Alexander-Tag gelegt. Zu Ehren von Zar Alexander dem Ersten, weil das Dorf in den ersten Jahren Alexander hieß. Den Namen hat man hergeben müssen, zu Gunsten von Borodino einem kleinen Dorf westlich von Moskau, wo sich die Russen 1812 erstmals Napoleons Truppen entgegenstellten. Die Schlacht endete unentschieden, der Krieg mit einer totalen Niederlage Frankreichs und dem Verlust der gesamten Armee.

Alexander der Große, wie er in den Geschichtsbüchern genannt wird, war Teil der russischen Geschichte dieses Landes. Er war der einflussreichste und geachtetste Monarch seiner Zeit. Außenpolitisch hat er eine Friedensallianz der Herrscher in Europa gestaltet, federführend die Neutralität der Schweiz festschreiben lassen und den Polen eine moderne Verfassung gegeben, die sie ihm aus Bitternis für die verlorene nationale Selbstständigkeit nicht gedankt haben.

Innenpolitisch hat er das schulisch, geistliche Bildungssystem verbessert. Die Abschaffung der Leibeigenschaft konnte er leider nicht stemmen, aber den Verkauf der Leibeigenen hat er verboten. Er wollte selbständige Bauern mit handwerklichen Nebenberufen, die für seine Bauern als Vorbild dienen konnten. Diese fand er für Borodino im Warthegau bei den ehemals preußischen Siedlern, die meist aus dem württembergischen und mecklenburgischen Raum kamen. Sie hatten über 25 Jahre Erfahrung als Kolonisten in Preußen, ab 1806 im Herzogtum Polen und ab 1813 in Kongress-Polen. Das Leben war durch Schikanen der Polen sehr beschwerlich, so dass viele den Verlockungen des Zaren zur Umsiedlung nicht widerstehen konnten.

Neben dem besonderen Schutz der Freiheit, der Religion, Befreiung von der Rekrutenaushebung, 10 Jahre Steuerfreiheit, waren 66 Hektar Land als erbliches Eigentum für jede Familie! die große Verlockung. Das waren 4 bis 8 Mal soviel wie in Preußen! Dazu gab es für jede Familie 270 Rubel Kredit, 10 Jahre ohne Rückzahlung und zinslos, außerdem Nahrungsgeld bis zur ersten Ernte für jede Seele 5 Kopeken am Tag. Hilfe bei der Beschaffung von Zugtieren, Gerätschaften, Saatgut und Material für den Hausbau. Das zeugt von großer Kenntnis der Situation und einem Weitblick ohne Beispiel. Russen und Bulgaren wurden nicht so großzügig gefördert.

1940 hatten nur noch wenige deutsche Bauern 60 Desjatinen Land, es war aber die Zielvorstellung, denn wer soviel besaß galt als reicher Mann.

Wir haben 2010 nachgerechnet, wer sich heute 60 Desjatinen Land pachtet und es bearbeiten kann, hat ein gutes Auskommen. Leider ist das nur selten anzutreffen, weil nur wenige ehemalige Kolchosen-Arbeiter einen Bauernhof führen können. Es fehlt die Ausbildung und die notwendigen Maschinen. Kredite mit einem Zinssatz von 33 Peozent pro Jahr sind nicht bezahlbar. Maschinen ausleihen ist die einzige Alternative, aber aufwendig, zu unbeweglich und zu teuer. Das fördert den Trend zum Großgrundbesitz. Wir halten diese Entwicklung für falsch, es ist ein Weg zurück in die Zeit vor der russ. Revolution. Freie Bauern mit der Liebe zur eigenen Scholle bringen den Erfolg, unsere Vorfahren haben gezeigt wie es geht. Die Deutschen nannten ihre Höfe: Wirtschaften. Darin war alles enthalten, was die Wirtschaft der damaligen Zeit ausmachte. Eine große Zahl an Handwerkern sorgte dafür, dass man alles, was man zum Wirtschaften in Haus und Hof brauchte, im Dorf kaufen konnte.

Heute fährt man dafür nach Tarutino auf den Markt, wo es all diese Waren aus dem ostasiatischen Markt zu kaufen gibt. (Sofern man das Geld dafür hat?) Dieses Geld fehlt der Wirtschaft des Landes, man muss selbst produzieren und damit Arbeitsplätze schaffen. Dafür muss der Staat sich bemühen. Sich auf die eigenen Stärken besinnen und Programme erstellen.

Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, wie Männer und Frauen in Neu-Mathildendorf morgens um 6 Uhr mit Sense oder Rechen auf der Bank vor dem gepflegten Kolonisten-Haus sitzen und auf den Bus warten, der sie zu einem Gutshof nach Süden zur Arbeit bringt. Es ist Tradition im Lande, dass der Landarbeiter schlecht entlohnt wird. Leibeigene haben keinen Lohn erhalten, auf den Kolchosen wurde nur mit Naturalien bezahlt. Man hat mir erzählt, dass sie heute umgerechnet 30 € pro Monat erhalten. Wenn das wahr ist, dann darf er keine Wünsche haben. Ein Handwerker soll ca. 250 bis 300 € im Monat bekommen. Wenn das so ist, ist der Niedergang vorgezeichnet. Das Land blutet aus.

Die Deutschen Siedler hatten es nicht leicht, sie brachten die Drei-Felder-Wirtschaft, Kartoffeln, Kraut und Rüben mit. Sie bekamen dazu den Mais, Tomaten, Pfeffer, Wassermelonen und anderes. Sie fanden vor: einen sehr guten schwarzen Boden (mit 7% Humusanteil) aber sie mussten aber mit einem extremen Wetter zurechtkommen. Winter unter - 30° C, Sommer über 40 ° C und vor allem mit dem geringen Niederschlag. Wenn man in der Chronik die Mitteilungen über die Jahre mit Missernten, durch Trockenheit, Heuschrecken, Seuchen bei Mensch und Vieh auswertet, dann war es nicht das gelobte Land! Aber die Stetigkeit und ihre Zähigkeit führten letztlich zu einem bescheidenen Wohlstand, gemessen an der Umgebung.

Am Anfang war der größte Teil der 60 Desjatinen Steppe nur als Weide für Schafe und weniger für Kühe geeignet. Erst nach 1860 als der eiserne Pflug zum Einsatz kam, hat man die Steppe immer weiter verkleinert. Das brachte neue fruchtbare Böden durch Neubruch. Düngung kannte man nicht, der anfallende Kuhmist wurde in der Sonne getrocknet und im Winter zum Heizen gebraucht.

Gegen die Bodenmüdigkeit hat man jedes dritte Jahr eine Hackfrucht gesetzt. Erbsen, Kartoffeln, Rüben und wegen fehlendem Großvieh wurde der Mais als Hackfrucht an gebaut. (So wird auch heute noch gearbeitet: in Reihen von 40 cm und auf 25 cm Abstand vereinzelt) Mit einem 3 schaarigen Pflug wurde dreimal im Jahr flach „durchgezogen“ das Unkraut als Dünger eingebracht, so dass nur noch Reste von Unkraut von Hand aus gehackt werden musste. Diese Art von Lockerungen des Bodens war viel wirksamer als es brach liegen zu lassen.

Heute gibt es nur noch Bruchteile vom einstigen Großviehbestand, so dass Hackfrüchte immer weniger gebraucht werden und Kartoffeln gedeihen auf dem Feld nicht mehr, sie werden mit Lastwagen aus Moldawien angefahren. Monokultur!!! Das heißt, es wird fast nur noch Getreide angebaut: ich habe keine brach liegenden Felder gesehen. Mit Kunstdünger wird eifrig nachgeholfen: und der wird in der Ukraine hergestellt.

Ich habe gelesen: in den USA werden für 1 Kilokalorie Nahrungsmittel 3 bis 5 Kilokalorien Energie aufgewendet (für Kunstdünger, Pestizide, Treibstoff und Trocknung) Das ist erschreckend für unser Klima! Und der falsche Weg gegen den Hunger der Welt. Wir haben folgendes „vergessen“! In den obersten 15 cm eines durchschnittlich fruchtbaren Ackerbodens machen die Kleinstlebewesen eine Lebensmasse von 25.000 kg pro Hektar aus. Das entspricht einer Herde von 25 Kühen! Diese Lebewesen muss man füttern! Der Bauer hat die Verantwortung sie mit richtiger Behandlung (Mulchen, Fruchtfolge, Brachzeiten) gut zu pflegen, gut zu füttern (reichlich Kompost, Zweitsaaten) so wie er auch sein Milchvieh versorgt.

Ich habe im letzten Frühsommer in meinem Garten erstmals „gemulcht“ alle Freiflächen zwischen den Tomaten, Bohnen, Erbsen usw. mit dem Grünschnitt vom Rasen abgedeckt. Und im Herbst alles mit dem letzten Grasschnitt ca. 5-6 cm dick abgedeckt. Im Frühjahr wollte ich das Material auf den Kompost geben. Groß war mein Staunen: Das Gras war nicht mehr vorhanden, gefressen von den Würmern. In normalen Böden befinden sich ca. 3 Mill. Regenwürmer pro Hektar, das entspricht dem Gewicht von 5 – 6 Kühen. Sie erzeugen pro Jahr 20 Tonnen feinste, nährstoffreiche, stabile Regenwurmerde.

Regenwurmkot enthält ein Mehrfaches an Elementen als die sie umgebende Erde. 11 x soviel Kalium; 7 x soviel Phosphor; 5 x soviel Stickstoff; 2,5 x soviel Magnesium; 2 x soviel Kalk. Sie begünstigt die Bodenorganismen, besonders die humusbildenden Strahlenpilze, belüftet den Boden und schafft Platz für Wurzeln. Leider verbrennen, Kunstdünger – Salze die Haut der hilfreichen Tiere der zum Tode führt. Für diesen Frevel muss der Bauer viele Säcke teuren Kunstdünger unsinnig schleppen, also zurück zur Natur.

In Deutschland lag der durchschnittliche Humusgehalt der Ackerböden bis 1940 bei ca. 3,5 %, heute soll er weniger als 1 % sein. Deshalb kann er nicht mehr so viel Wasser speichern. Eine dieser Folgen des Kunstdüngers ist: der Wind trägt die Krume davon. Vor Jahren gab es im Spätsommer in Mecklenburg- Vorpommern einen Sandsturm der über 100 km den gesamten Straßenverkehr lahmlegte, wir ziehen unserem Planeten die Haut ab.

Wir der Verein versuchen in Mathildendorf Terra Preta die „Schwarze Erde der Indios“ als Kompost in die Gärten zu bringen. (Die Trockentoilette ist ein Teil davon.) Es bedarf viel Überzeugungskraft das umzusetzen. Es können alle organischen Abfälle beigebracht werden. Je kleinstückiger umso besser. Hinzu kommen ca. 10 % Holzkohle und Effektive Mikroorganismen (das sind Milchsäurebakterien, Hefebakterien, Sauerkraut Joghurt und ähnliches.) Wir suchen beim nächsten Besuch nach Bezugsquellen dafür, die in der Ukraine bezahlbar sind. Wenn wir die Bauern anhand der Ergebnisse überzeugt haben, werden wir versuchen das auf die gesamte Landwirtschaft auszudehnen. Dabei sollten andere Faktoren wie: Zweitfrucht nach der Ernte, die als Dünger umgepflügt werden, mit einfließen. Die Erfahrungen der deutschen Bauern und die von Agrar – Wissenschaftlern sollte genutzt werden. Es ist jedenfalls äußerst schädlich, wenn der Boden nach der Ernte über 2 Monate ungeschützt der Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist. Eine Änderung der Produktpalette für den Boden sollte anhand der Marktchancen überlegt werden.

(Marktlücke bei uns: ist ein handgepflückter, handverlesener Feldsalat, weil bei uns die Lohnkosten zu hoch sind.)

Wir denken noch weiter: Vor 10 Jahren waren wir auf Kreta im Urlaub. Dort hat man festgestellt, dass auf der bewaldeten Westhälfte doppelt so viel Regen fällt als auf der Osthälfte. Man pflanzte dort Millionen von Olivenbäumen und bewässerte mit dem Grundwasser jeden einzelnen Baum! (Grund: Schaffung von Arbeitsplätzen ca.60 – 80 Oliven – Bäume ernähren eine vierköpfige Familie) Negative Folge es sinkt der Grundwasserspiegel. Die Überlegung war folgende: Wenn es mit den Oliven - Bäumen, in der Osthälfte ebenso viel regnen würde wie in der Westhälfte, könnte der Grundwasser-Spiegel mehr als ausgeglichen werden. Ich weiß nicht ob das Konzept aufgegangen ist, und werde deshalb bei der griechischen Botschaft nachhören.

Der Budschak (der größte Teil der ehemaligen Heimat) ist die heißeste und niederschlagärmste Region Europas. Wenn es aufgrund der Klimaänderung noch heißer wird, droht die völlige Dürre. (Wüste) Bei über 50° C geht der Getreideanbau nur noch zwischen Bäumen, die im Abstand von 10 m auf dem Felde gepflanzt werden. Nur dazwischen auf 6 m Breite kann Getreide im Schatten der Bäume gedeihen. Es bietet sich die bewährte Akazie (Robinien) an. Es sei denn man findet in zwischen auf Fromuschika/Ukraine etwas Besseres, dort wurden verschiedene Obstbaum – Sorten angepflanzt, und werden auf ihre Eignung in Klima und Boden geprüft.

Wir machen uns wegen der Unruhen in der Ukraine große Sorgen, wir können und wollen keinen Einfluss nehmen. Aber wir hoffen auf Frieden und ein gutes Ende. Wir wünschen dem Lande soviel Demokratie wie möglich, und hoffen die neue Regierung möge ein Programm für das Land auflegen, das die wirtschaftliche Situation der Landbevölkerung verbessert. Ausbildung in Ökologischer Landwirtschaft für Männer und Frauen, Schaffung von Bäuerlichen Kleinbetrieben (2 bis 4 Familien als GmbH o.ä.) um Investitionen effizienter zu machen, Bereitstellung von günstigen Krediten zur Ausrüstung, Bezahlung der Landarbeiter als Handwerker (Gärtner), Forschung und Beratung in Ökologischen Landbau.

Wir sind überzeugt davon, dass die Bevölkerung das annehmen wird, dass die Landflucht stark eindämmt und vielen Familien ein sicheres Einkommen gibt.

Wem die Entwicklung unserer Heimat nicht gleichgültig ist, der sei aufgerufen sich bei der Verbreitung dieses Gedankens zu beteiligen. Jede Hilfe ist willkommen, laut unserer Satzung zur Selbsthilfe der heutigen Bewohner. Um eine Übersetzung ins russische werde ich mich bemühen. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange zugehört haben.

Ludwigsburg - Pflugfelden im Juni 2014

Arthur Scheurer 1. Vorsitzender der „Freunde Mathildendorf e. V.“